目次

結論

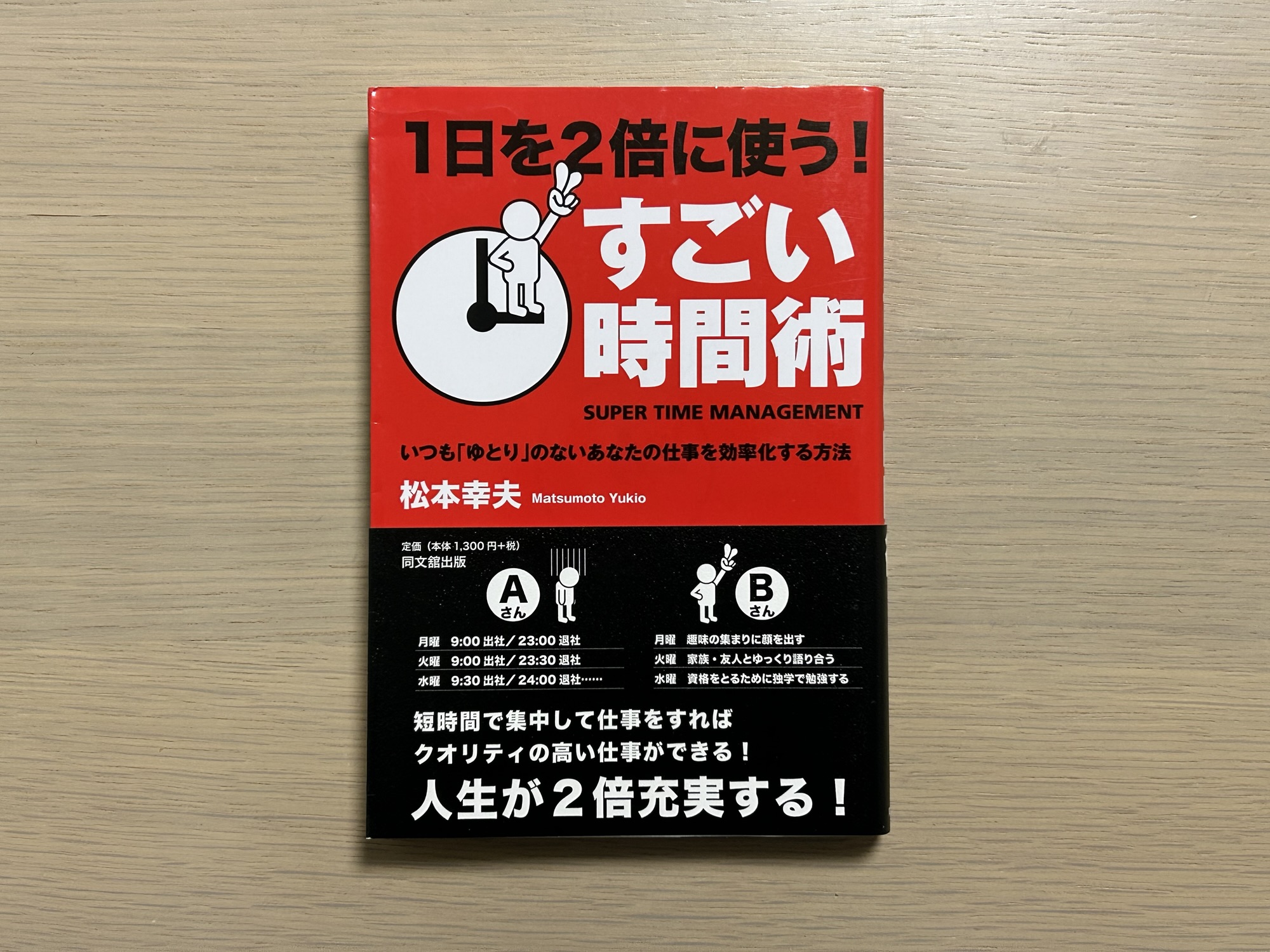

Q:仕事を手際よく片付けて早く帰るには?

A:常に時間意識を持って、取捨選択をして効率よく動く。

要約

なぜ時間意識を持つ必要があるのか?

→時間に追われるから

スケジュールを立てていても、日々状況は変わり、その日のうちに手をつけないといけないことなどが発生する。個々の自分の作業がそれぞれどれほどの時間がかかるか、日々意識して、時にはストップウォッチで時間を測って把握する必要がある。

→他人の時間を奪うから

仕事は一人で完結するものではなく、チームや社など多くの人が関わってくる。時間をかけるべきでない作業に時間をかけるなどしていると、自分だけでなく、チームの仕事の進捗や業績にも影響してくる。

→スケジュールにどのように日々の作業を落とし込んでいくか把握するため

個々の作業時間が把握できていれば、スケジュール帳を埋めていくと自ずと業務が可視化でき、スキマ時間も把握できる。時間がかかる作業がある場合は、作業内容を見直すきっかけにもなる。

何を取捨選択するのか

→仕事の完成度

ざっくりと分けて優先度をつけ作業に取り掛かるべき。

完成度100%:顧客に提出する資料など、細部まで仕上がっていないといけないもの。

完成度60〜80%:社内の会議資料など、ある程度出来上がっていれば粗くても問題ないもの。

それ以下の完成度:優先度の低い、後回しにしても良いもの。そもそも手をつける必要がないもの。

→処理するメール

基本的に自分にとって重要なものはToで自分宛に送られてくるので、極論、それ以外のメールは読まない。

※個々人の業務内容によるのであくまで選択肢の一つとして。。。

→自分でなく他人でもできる作業

その作業は必ず自分がする必要があるのか、他の人に任せても問題ないのか。片手間にできるような業務は一度必要性を見つめ直すべき。

他人もとい部下に作業を任せるということができる立場になるのも手段の一つで、自分の時間を確保するという目的で出世を目指すのも悪くない。

効率よく業務を捌くには

→時間にゆとりを持ったスケジュールを立てる

突然今日中に片付ける必要がある案件が発生することがある。スケジュールがみちみちに詰まっていると、後の予定が全て後ろ倒しになり残業確定コースに突入してしまう。

緊急事態が発生しても、後ろの予定を大きくずらす必要がないスケジュールを立てる必要がある。

→「ついで」に動けるか考える

A部署に用事で行く際、ついでにB部署が絡んだ予定も一緒に済ませる。

出張に行った際、ついでに少し足を伸ばして行くことができる顧客へ挨拶に行く。

案件のパワーポイント資料を作る際、ついでに会議資料も作ってしまう。

など

→スキマ時間の活用

予定と予定の間の5〜15分程の短時間にこなせる、ちょっとした作業をあらかじめToDoリストにしておき、スキマ時間が発生した際に片付ける。15分以上かかる作業は普通の作業としてスケジュールに組み込む。

短時間で終わらせる必要があるため、細切れにすると集中力が切れてパフォーマンスが落ちるような作業はしない方が良い。

感想

To以外で来るメールは一切読まない、とか睡眠時間を⚪︎時間にするとか、

ストイックな提案が時々あるけど、日々時間に追われて悩んでる勤め人にとって、解決の糸口が見つかる本だと思います。

著者は「効率化を目的にしがちだが、効率化はあくまで手段。効率化して目指すものは何かよく考えて」と主張しています。

確かに手段を目的化してしまうのは馬鹿げています。

効率化して仕事をサクッと済ませ、家族と過ごす時間を増やすなり、趣味の時間を増やしたり、勉強の時間を確保したり。何かしらそれぞれ成したいことがあるはずです。この本を読んで少しでも目標に近づければと思います。